Der Country-Song „Walk My Walk“ schaffte es kürzlich an die Spitze der Billboard-Download-Charts und wurde dadurch plötzlich weltweit bekannt. Doch es braucht nicht viel Fantasie, um zu erkennen, dass es sich um reine KI-Musik handelt.

Diese Nachricht geht gerade wie ein Lauffeuer durchs Netz: der erste KI-Song, der die Spitze der Charts erreicht hat. Doch Vorsicht: Der Song wurde nicht etwa deshalb zum Charts-Spitzenreiter, weil er so gut oder populär war, sondern wahrscheinlich nur weil jemand so viele Downloads gekauft hat, dass er an die Spitze der Download-Charts ging.

Dafür muss man heute nur wenige hundert Dollar ausgeben, schließlich kauft kein Mensch mehr Downloads. In der Folge dieser Meldung machte der Song weltweite Schlagzeilen in Medien – völlig kostenlos – und bekommt dadurch nun auch auf Streamingplattformen Aufmerksamkeit. Dieses Investment in ein paar Downloads hat sich also gelohnt.

Hilfe, das Musikbusiness ist kaputt

Künstliche Intelligenz flutet die Streaming-Dienste aktuell so effizient, dass wir es kaum noch merken: Eine aktuelle Studie von Deezer zeigt, dass 97 Prozent aller Musikhörer daran scheitern, zwischen KI-Musik und menschengemachter Musik zu unterscheiden.

Alle Anzeigen dauerhaft ausblenden

Und das ist eine echte Gefahr für Zukunft der gesamte Musikbranche, die sowieso hart am Existenzminimum wirtschaftet, seit Spotify und Major-Plattenfirmen die Einnahmen des Streaming unter sich aufteilen.

Inzwischen werden täglich werden laut Deezer schätzungsweise über 50.000 KI-Tracks auf Plattformen hochgeladen und es werden immer mehr. Diese unglaubliche Menge der KI-generierten Varianten von menschengemachter Musik ist eine existenzielle Bedrohung für jeden Komponisten und Songwriter. Gerade in Genres, die stark nach bestimmten Formeln funktionieren, wie Rap, Dance Music oder Country, ist echt von fake kaum noch zu unterscheiden, wenn man nicht ganz genau hinhört.

KI bringt Masse statt Klasse

KI kreiert Musik nicht nach kreativen Gesichtspunkten, sie berechnet lediglich die statistischen Wahrscheinlichkeiten populärer Muster und wiederholt diese in beliebig vielen Varianten. Als “Trainingsdaten” wird unlizensierte Musik verwendet, die Menschen einmal mit viel Herzblut aufgenommen haben. Die Algorithmen remixen auf Knopfdruck Versatzstücke aus bestehenden Songs und erstellen massenhaft neue Versionen für verschiedenen Zielgruppen. Und zwar so viele, bis einer davon sich wirklich durchsetzt und auch gehört wird. Es wird nicht mehr lange dauern, bis es den ersten KI-Hit gibt und spätestens dann beginnt eine trostlose Zeit für die Musikwelt.

Kreativität ist in diesem perfiden System nicht vorgesehen. Auch Musiker, Sänger oder Studios braucht es nicht mehr, Musik wird zur Simulation. Eine Technologie, die sich das kreative Gesamtwerk von Milliarden Menschen einfach einverleibt und nur noch neu zusammensetzt, macht Künstler am Ende überflüssig.

Die seelenlose Flut und das Trojanische Pferd

Die KI-Flut ist inzwischen auch in unserem Redaktionsalltag angekommen: Auch wir erhalten inzwischen täglich KI-generierte Musik über Plattformen wie Submithub, wo man uns Musik schicken kann. Es ist inzwischen zur detektivischen Arbeit geworden, KI-Songs aus der Masse von Einsendungen möglichst schnell herauszufiltern. Hinter vielen dieser Tracks stecken inzwischen keine Musiker, sondern Firmen, die KI-Musik nutzen, um Aufmerksamkeit zu generieren und einen Hype zu erzeugen.

Kürzlich erreichte uns ein Track eines scheinbar deutschen Rappers, der über den Tod des rechtsextremen Charlie Kirk rappte und ihn im Text als Helden glorifizierte. Der Track stammte ganz offenbar aus einer rechten Trollfabrik in den USA und wurde mit Hilfe von KI in viele Sprachen übersetzt. Was hier gerade auf uns zurollt, ist ein Tsunami aus KI-Slop. Musik wird dabei als Trojanisches Pferd genutzt, um politische Botschaften in die Köpfe junger, leicht beeinflussbarer Menschen zu pflanzen und wie gut das funktioniert, sieht man bereits jetzt am erstaunlichen Rechtsruck bei den Jungwählern, die noch vor wenigen Jahren die Grünen mit einer fast absoluten Mehrheit versorgt hätten.

Der Verrat der Majors: Durch Lizenzierung zur Legalisierung von KI-Musik

Auch die großen Musikfirmen haben bereits die Seiten gewechselt. Die größte Plattenfirma der Welt, Universal Music Group, verklagte zuerst die KI-Firma Udio, um anschließend einen günstigen Deal mit ihr zu machen. Anstatt ihre Künstler zu schützen, sichern sich die Majors exklusive Lizenzierungsmodelle für ihre riesigen Backkataloge und kontrollieren damit künftig auch die neuen Verwertungswege, das Künstler und Kreative weitgehend überflüssig macht.

Auch die GEMA, als Vertretung von Komponisten und Songtextern, hat trotz ihres Sieges gegen OpenAI zu erkennen gegeben, dass es ihr vor allem um ein Lizenzmodell geht, bei der die großen Anbieter dafür zahlen sollen, Musik und Songtexte verwenden zu dürfen. Doch das ist ein Irrweg.

Alle Anzeigen dauerhaft ausblenden

Denn das ermöglicht am Ende ein hochprofitables Ökosystem, das nur noch von wenigen Großkonzernen beherrscht wird. Nachwuchskünstler oder unabhängige Künstler bleiben dabei außen vor. Musiker werden zu den unbezahlten Lieferanten von Trainingsdaten in einem System, das ihre eigene Existenz vernichtet. Und doch werden sich viele prekäre Musiker finden lassen, die für einen Hungerlohn die Maschine mit ihrem kreativen Output füttern. Es wird künftig für nahezu niemanden mehr eine attraktive Option sein, mit Musik seinen Lebensunterhalt bestreiten zu wollen, wenn nur noch ein paar Super- und Altstars Geld damit verdienen können.

Was wir gegen die KI-Flut tun können

Wenn die Konzerne die Kreativität zur reinen Lizenzmasse degradieren, muss sich unser Konsumverhalten ändern. Wir müssen kritischer werden und uns gegen KI-Musik wehren.

Wir können nicht darauf warten, dass die EU oder eine neue Klage das Problem löst. Viele Musiker können heute kaum noch ihren Lebensunterhalt bestreiten, wenn sie nicht ununterbrochen live auftreten. Wir müssen unsere Musik auch anders unterstützen.

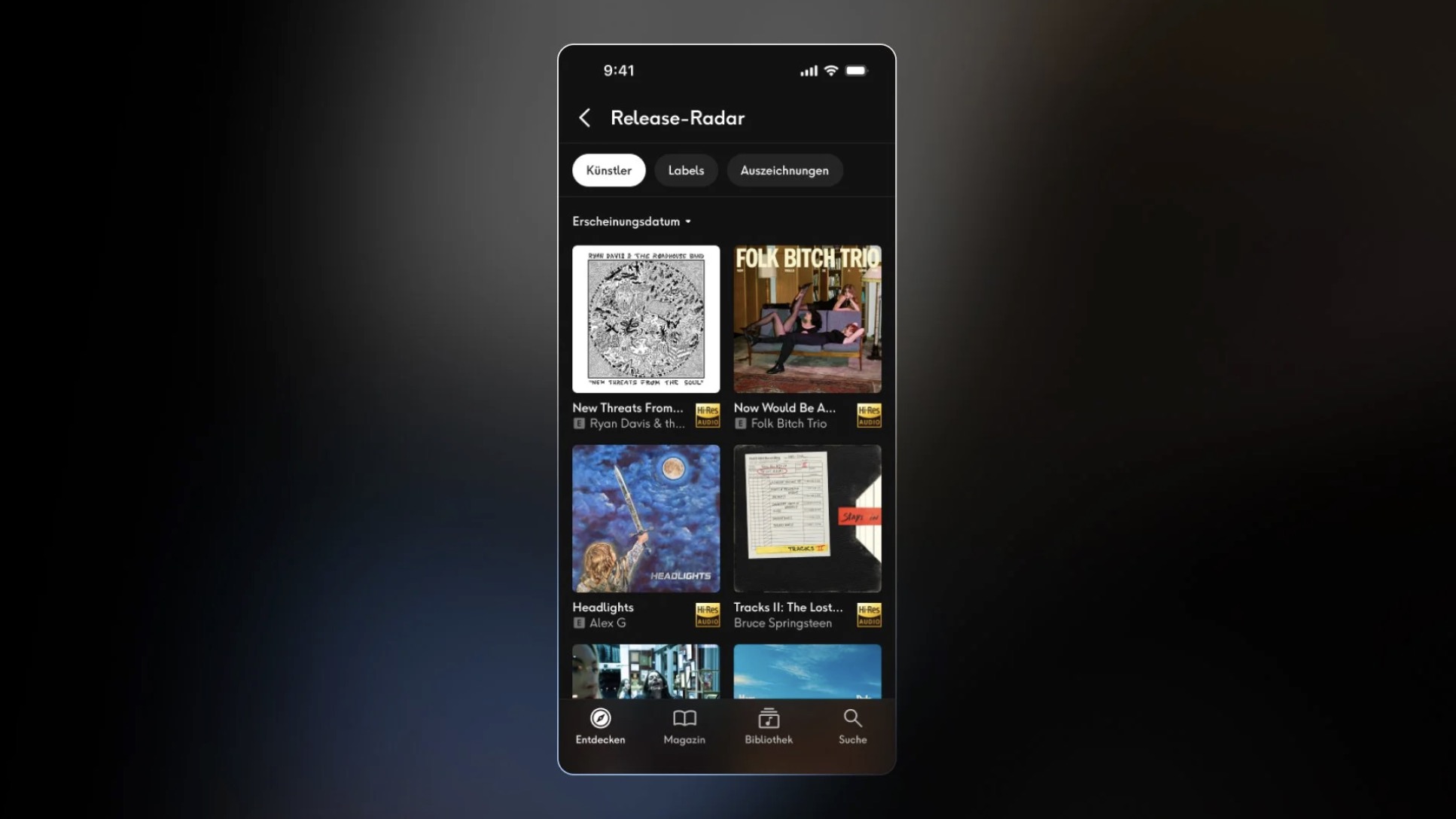

Einige Streaming-Anbieter sind Teil des Problems, da sie selbst KI-Musik produzieren und veröffentlichen. Spotify befeuert diese Flut durch die komplett fehlende Kennzeichnung von KI-Musik. Doch es gibt auch Alternativen.

Alle Anzeigen dauerhaft ausblenden

Deezer setzt auf KI-Erkennung zum Schutz kreativer Rechte

Im Gegensatz zu vielen anderen Plattformen positioniert sich Deezer klar gegen die unregulierte Verbreitung von vollständig KI-generierter Musik. Ziel ist es, die Rechte von Künstlerinnen und Künstlern zu wahren und die Integrität des Musikmarkts zu sichern. Als bislang einziger Streamingdienst unterzeichnete Deezer eine internationale Erklärung zur Transparenz bei der KI-Entwicklung und dem Schutz urheberrechtlich geschützter Inhalte.

Kernstück dieser Strategie ist ein hauseigenes Erkennungssystem, das 100 % KI-generierte Musik identifizieren soll. Es wurde gezielt auf populäre Generatoren wie Suno oder Udio trainiert, lässt sich jedoch flexibel auf weitere Tools erweitern, sofern entsprechende Trainingsdaten verfügbar sind. Darüber hinaus arbeitet Deezer an allgemeinen Erkennungsmethoden, die auch ohne spezifisches Modelltraining auskommen sollen, ein technischer Ansatz, der über branchentypische Lösungen hinausgeht.

25 Prozent Einnahmenverlust durch KI-Musik prognostiziert

Laut einer Studie des internationalen Verwertungsgesellschaftenverbands CISAC in Zusammenarbeit mit PMP Strategy, an der auch Deezer beteiligt war, könnten bis 2028 rund 25 % der Einnahmen von Kreativen durch generative KI gefährdet sein, ein Rückgang von bis zu vier Milliarden Euro weltweit. Entsprechend sieht Deezer in KI nicht nur ein technologisches Phänomen, sondern eine zentrale Herausforderung für die Zukunft der Musikwirtschaft.

Die Musikbranche steht erneut vor einer Zäsur: während die Musikindustrie mit Hilfe von KI-Technologie ihre Renditen weiter optimieren möchte, sehen sich unabhängige Künstler einer wachsenden Konkurrenz durch KI-generierte Kopien ausgesetzt.

Die einfache Vervielfältigung bestehender Muster wird zwangsläufig dazu führen, dass “echte” Musik künftig immer rarer und immer wertvoller wird und dass immer weniger junge Menschen zum Instrument greifen. Und dann hören wir immer nur noch die gleichen Muster in Endlos-Schleife.

Diese Entwicklung birgt aber auch die Chance auf eine Gegenbewegung: Punk entstand in Zeiten einer völlig saturierten Musikszene, Techno revolutionierte die Clubmusik aus dem Underground heraus und die zunehmende KI-Welt könnte auch dazu führen, dass viel mehr Menschen wieder echte Musik live erleben möchten, von und mit echten Menschen aus Fleisch und Blut.