Am 21. Juli 1990 inszenierte Roger Waters das Pink-Floyd-Album The Wall als monumentales Konzert am Berliner Potsdamer Platz – mit Weltstars, gigantischer Mauerkulisse und Millionenpublikum im Fernsehen. Heute gilt die Show als eines der eindrucksvollsten Rockereignisse der Nachwendezeit.

Mit einer gigantischen Bühne, internationaler Starbesetzung und einem historischen Kontext, wie ihn kein Konzert davor oder danach je hatte, schrieb The Wall – Live in Berlin Musikgeschichte. 35 Jahre später wirkt die Aufführung wie ein surreales Zeitdokument über die Kraft der Musik, über persönliche und politische Trennlinien und über ein Europa im Umbruch.

Das Konzert als kollektives Ritual

Als Waters die Idee zu einem Live-Event von The Wall im großen Stil entwickelte, war noch nicht abzusehen, dass ausgerechnet Berlin zur Kulisse werden würde. Bereits 1989 hatte er in einem Interview angekündigt, dass er dieses Projekt nur dann noch einmal live auf die Bühne bringen würde, wenn die Berliner Mauer fällt. Eine Aussage mit prophetischem Gewicht.

Keine vier Monate nach dem Interview war die Mauer auf, Ost- und Westberlin wuchsen zusammen, und Waters begann mit der Planung für ein Konzert, das als künstlerische Reflexion auf die politische Wende gedacht war.

Alle Anzeigen dauerhaft ausblenden

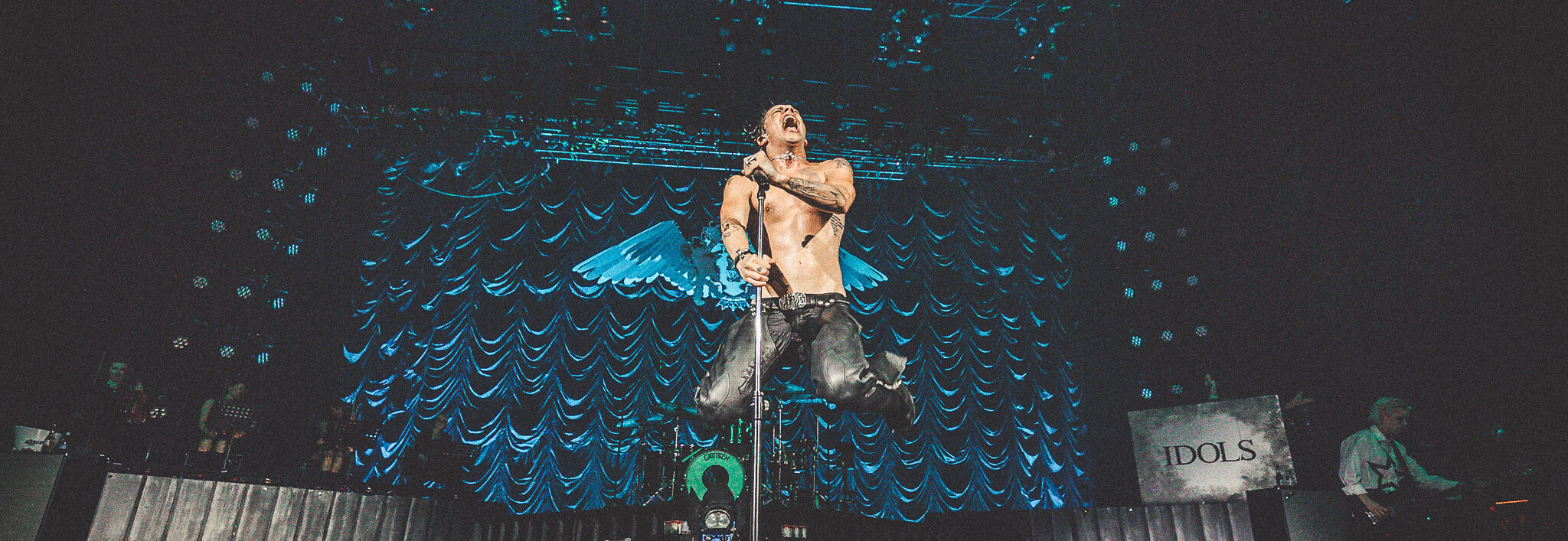

Das damals noch unbebaute Gelände direkt am ehemaligen Todesstreifen zwischen Brandenburger Tor und Potsdamer Platz bot einen symbolisch aufgeladenen Ort. Dass Waters genau hier eine neue Mauer errichten und sie im Verlauf des Konzerts wieder einreißen ließ, war weit mehr als bloße Bühnentechnik. Es war ein öffentliches Ritual, das die kollektive Katharsis eines geteilten Kontinents in Szene setzte.

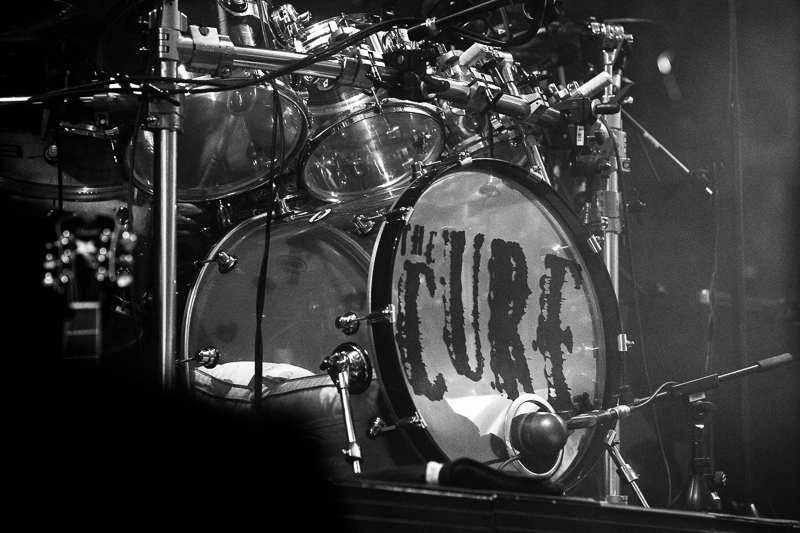

Ein Monument aus Musik und Beton

Die Bühnenkonstruktion für The Wall – Live in Berlin war mit Abstand die größte, die je für ein Rockkonzert gebaut wurde. Eine 168 Meter lange, 25 Meter hohe Mauer dominierte das Gelände, teilweise vorab aufgebaut, teilweise im Laufe der Show errichtet. Mehr als 300.000 Menschen verfolgten das Konzert vor Ort, Millionen sahen es weltweit im Fernsehen oder per Satellitenübertragung. In Deutschland übertrugen die öffentlichen TV-Sender das Konzert live zur Hauptsendezeit. Fast das gesamte Land war an diesem Abend vor den Fernsehgeräten versammelt, das Konzert wurde trotz miserabler Klangqualität zum kollektiven Ereignis.

Inszeniert wurde das Konzert von Tony Hollingsworth, der bereits zuvor groß angelegte Charity- und Medienereignisse organisiert hatte. Doch dieses Mal war der logistische Aufwand beispiellos. Die Bühne musste innerhalb kürzester Zeit auf einem ehemaligen Militärgelände errichtet werden, das kaum Infrastruktur bot. Allein die Stromversorgung und die akustische Abdeckung eines derart großen Areals stellten das Produktionsteam vor enorme Herausforderungen.

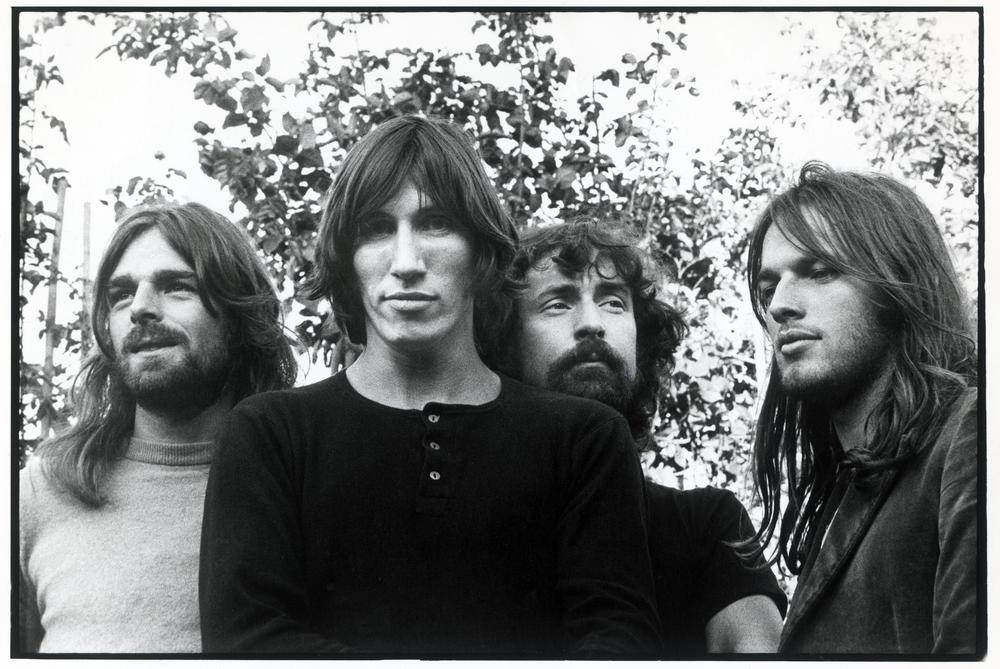

Ein Ensemble internationaler Gäste

Waters verzichtete auf eine Reunion mit seinen ehemaligen Pink-Floyd-Kollegen, das Kapitel war zu diesem Zeitpunkt längst geschlossen. Stattdessen versammelte er ein internationales Ensemble von Künstlerinnen und Künstlern, das stilistisch so bunt war wie die politische Lage des Moments. Bon Jovi, die Scorpions, Bryan Adams, Cyndi Lauper, Van Morrison, Sinéad O’Connor, Marianne Faithfull, Joni Mitchell, Thomas Dolby, die Bandmitglieder von The Band (Rick Danko, Levon Helm, Garth Hudson) – sie alle übernahmen einzelne Songs des Albums, interpretierten sie auf ihre Weise und gaben der Show einen vielstimmigen Charakter.

Besonders eindrücklich war Van Morrisons Interpretation von Comfortably Numb, unterstützt von Rick Danko und Levon Helm, eine Version, die bis heute als eine der gelungensten Coverversionen dieses Songs gilt. Cyndi Lauper brachte ihre ganz eigene Energie in Another Brick in the Wall, Part II, während Bryan Adams mit Young Lust einen markanten Höhepunkt setzte. Die Scorpions eröffneten das Konzert mit In the Flesh?, einem provokanten Statement, das an Brisanz nichts eingebüßt hatte.

Auch Schauspieler wie Tim Curry und Ute Lemper übernahmen Rollen im szenischen Teil der Aufführung, etwa in The Trial, das als multimediales Theaterstück mit aufwendigen Projektionen, Puppen und Videoanimationen umgesetzt wurde. So wurde aus einem Konzeptalbum eine theatralisch aufgeladene Performance, die den Geist der Rockoper mit den Mitteln des großen Musiktheaters verband.

The Wall als Spiegel der Geschichte

Ursprünglich als persönliche Auseinandersetzung mit Isolation und Trauma entstanden, war The Wall immer auch ein politisches Werk. Waters verarbeitete darin seine Erfahrungen mit autoritären Strukturen, den Verlust des Vaters im Zweiten Weltkrieg und die Entfremdung, die er als Künstler und Mensch empfand. In der Berliner Version verschob sich die Perspektive. Aus dem privaten Trauma wurde ein kollektives. Die Mauer stand nicht mehr nur für innere Blockaden, sondern für eine reale Trennung, die ganze Generationen geprägt hatte.

Das Timing der Show war nicht ohne Ironie. Zwar war die Mauer gefallen, doch die Euphorie der Wendezeit war bereits ersten Unsicherheiten gewichen. In Ostdeutschland begannen wirtschaftliche Umbrüche, viele Menschen empfanden die Transformation als schmerzhaft. Gleichzeitig suchte die Welt nach einer neuen Ordnung, nachdem die bipolare Struktur des Kalten Kriegs zusammengebrochen war. Und mitten in Europa war ein heißer Krieg ausgebrochen: Jugoslawien zeigte, dass die friedliche Revolution in Deutschland anderswo nicht gleich Weltfrieden bedeutet.The Wall – Live in Berlin wirkte in diesem Moment bereits fast schon wie Geschichte.

Alle Anzeigen dauerhaft ausblenden

Kritik und Wirkung

Nicht alle waren von dem Projekt begeistert. Kritiker warfen Waters vor, den historischen Moment für ein persönliches Ego zu nutzen und das Thema Mauerfall zu kommerzialisieren. Die Rezeption des Events schwankte zwischen Faszination und Skepsis. Doch unabhängig von der Bewertung im Detail bleibt The Wall – Live in Berlin ein singuläres Ereignis in der Geschichte der Popkultur. Es war keine Tournee, kein Marketingprojekt, keine nostalgische Reunion. Es war ein Experiment, das den Ausnahmezustand jener Monate auf eine musikalisch-szenische Ebene hob und so auch bis heute im kollektiven Gedächtnis der Zeitzeugen bleibt. Es war einer der raren Momente, in denen das Land tatsächlich friedlich geeint war und diese Einheit mit Musik feierte.

Nachwirkungen und Vermächtnis

Roger Waters selbst blickt ambivalent auf das Berliner Konzert zurück. In Interviews hat er wiederholt betont, dass es sich nicht um die ultimative Aufführung seines Werks gehandelt habe. Zu viele Kompromisse seien nötig gewesen, zu viele äußere Einflüsse hätten die künstlerische Kontrolle begrenzt. Dennoch bleibt die Berliner Version von The Wall ein einmaliger Versuch, Musikgeschichte mit Zeitgeschichte zu verknüpfen, als performativer Akt, der über die Bühne hinauswirkte.

Die Aufzeichnung erschien noch im selben Jahr als Live-Album und Konzertfilm, beide mittlerweile digital neu aufgelegt. Auch 35 Jahre später ist die Wirkung spürbar. The Wall – Live in Berlin steht nicht nur für ein musikalisches Konzept, sondern für die Möglichkeit, Musik als politisches Statement und emotionalen Resonanzraum zu begreifen.

Setlist “The Wall – Live in Berlin 1990”

“In the Flesh?” by Scorpions

Alle Anzeigen dauerhaft ausblenden

“The Thin Ice” by Ute Lemper & Roger Waters and the Rundfunk Orchestra & Choir

“Another Brick in the Wall (Part 1)” by Roger Waters; sax solo by Garth Hudson

“The Happiest Days of Our Lives” by Roger Waters

“Another Brick in the Wall (Part 2)” by Cyndi Lauper; guitar solos by Rick Di Fonzoso and Snowy White, organ solo by Peter Wood, synthesizer solo by Thomas Dolby

“Mother” by Sinéad O’Connor and the Band; accordion by Garth Hudson, vocals by Rick Danko and Levon Helm; acoustic instruments by the Hooters

“Goodbye Blue Sky” by Joni Mitchell and the Rundfunk Orchestra & Choir; flute by James Galway

“Empty Spaces/What Shall We Do Now?” by Bryan Adams, Roger Waters and the Rundfunk Orchestra & Choir

“Young Lust” by Bryan Adams, guitar solos by Rick Di Fonzo and Snowy White

“Oh My God – What a Fabulous Room” by Jerry Hall (intro to “One of My Turns”)

“One of My Turns” by Roger Waters

“Don’t Leave Me Now” by Roger Waters

“Another Brick in the Wall (Part 3)” by Roger Waters and the Rundfunk Orchestra & Choir

“The Last Few Bricks”

“Goodbye Cruel World” by Roger Waters

“Hey You” by Paul Carrack

“Is There Anybody Out There?” by the Rundfunk Orchestra & Choir; classical guitars by Rick Di Fonzo and Snowy White

“Nobody Home” by Roger Waters and the Rundfunk Orchestra & Choir, guitar solos by Snowy White

“Vera” by Roger Waters and the Rundfunk Orchestra & Choir

“Bring the Boys Back Home” by the Rundfunk Orchestra & Choir, Band of the Combined Soviet Forces in Germany and Red Army Chorus

“Comfortably Numb” by Van Morrison, Roger Waters, the Band, and the Rundfunk Orchestra & Choir, guitar solos by Rick Di Fonzo and Snowy White

“In the Flesh” by Roger Waters, Scorpions, and the Rundfunk Orchestra & Choir

“Run Like Hell” by Roger Waters and Scorpions

“Waiting for the Worms” by Roger Waters, Scorpions and the Rundfunk Orchestra & Choir

“Stop” by Roger Waters

“The Trial” by the Rundfunk Orchestra & Choir, featuring: Tim Curry as the Prosecutor, Thomas Dolby as the Schoolmaster, Ute Lemper as the Wife, Marianne Faithfull as the Mother, Albert Finney as the Judge

“The Tide Is Turning (After Live Aid)” by the Company (lead vocals by Roger Waters, Joni Mitchell, Cyndi Lauper, Bryan Adams, Van Morrison and Paul Carrack) and the Rundfunk Orchestra & Choir.

“Outside the Wall” by Roger Waters