Mit dem Track „Berghain“ kündigt Rosalía ihr viertes Studioalbum Lux an. Die Zusammenarbeit mit Björk, Yves Tumor und dem London Symphony Orchestra ist weniger Single als ein Statement.

Inhaltlich und klanglich zielt der Song auf maximale Wirkung, doch hinter der kunstvoll inszenierten Fassade stellt sich die Frage, wie viel Substanz in diesem ästhetischen Kraftakt steckt. „Berghain“ verweist bereits im Titel auf einen konkreten Ort, löst sich jedoch auf klanglicher Ebene vollständig vom Mythos, den dieser Name mit sich trägt.

Statt elektronischer Clubmusik gibt es orchestrale Dramatik, mehrstimmigen Gesang in Deutsch, Spanisch und Englisch und eine überladene, opernhafte Komposition, die eher an Bühnenwerke als an Pop erinnert.

Die Beteiligung von Björk und Yves Tumor unterstreicht dabei weniger den musikalischen Charakter des Tracks als dessen konzeptuelle Ausrichtung. Beide Gäste agieren nicht als klassische Features, sondern als konfrontative Elemente innerhalb eines durchkomponierten Spannungsbogens.

Die Struktur ist bewusst unkonventionell: keine Hook, kein klarer Refrain, sondern ein Wechsel aus Rezitativen, gesungenen Motiven und freien Passagen. Rosalía nutzt dabei ihre klassische Gesangsausbildung deutlich hörbar aus, bewegt sich mühelos in Koloraturen und Wechsellagen, teilweise auf Katalanisch, teilweise auf Spanisch und Englisch. Die stilistischen Bezüge reichen vom italienischen Belcanto bis zur atonalen Moderne.

Im letzten Drittel übernimmt Yves Tumor das musikalische Zepter. Die Streicher brechen auf, Beats schleichen sich ein, der Gesang explizit: “I’ll fuck you ’til you love me”.

Diese Anordnung folgt offenbar einer übergeordneten Dramaturgie. Das geplante Album Lux ist laut Label in vier Sätzen komponiert. „Berghain“ soll dabei als erster Satz fungieren, mit dem Ziel, klassische Kompositionsformen in einen popkulturellen Kontext zu übertragen. Das klingt genauso überambitioniert wie die erste Single, deren Titel “Techno” verspricht und Art-Pop liefert.

Der gewählte Titel verweist auf einen realen Ort mit hohem symbolischem Gehalt. Berghain, der Berliner Club, ist längst mehr als ein Ort für Musik. Er steht international für Ausschweifung, Körperpolitik, queere Sichtbarkeit und subkulturelle Mythologisierung. In der öffentlichen Wahrnehmung ist Berghain Projektionsfläche für einen westlichen Hedonismus, der gleichzeitig elitär und offen, rigide und anarchisch wirkt. Björk gehört zu den gern gesehenen Gästen des Clubs und wurde von uns dort schon gesichtet, ob Rosalía auch ein persönliches Verhältnis zum Berghain hat, entzieht sich unserer Kenntnis.

Ob dieses ambitionierte Konzept aufgeht, bleibt abzuwarten. „Berghain“ zeigt, dass die Künstlerin bereit ist, sich vollständig von konventionellen Formen zu lösen. Gleichzeitig ist das Ergebnis nicht frei von Posen. Der Rückgriff auf kulturelle Symbole wie Oper, Clubkultur oder orchestrale Monumentalität wirkt kalkuliert. Vielleicht ist es auch nur die Ouvertüre? Lassen wir uns überraschen.

Rosalía – Biografie

Rosalía Vila Tobella wurde am 25. September 1992 in Sant Esteve Sesrovires geboren, einer Kleinstadt nahe Barcelona. Aufgewachsen in einem nicht-musikalischen, aber kulturinteressierten Umfeld, kam sie früh mit der Musik des spanischen Südens in Berührung.

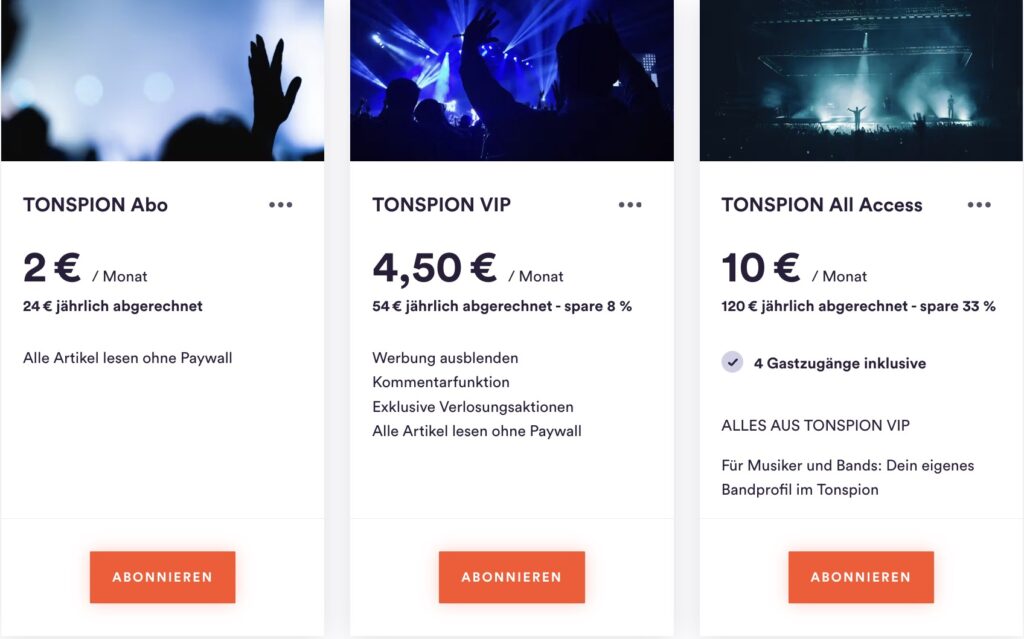

___STEADY_PAYWALL___

Ausbildung in klassischem Flamenco

Rosalía begann ihre musikalische Laufbahn mit einer intensiven Ausbildung im traditionellen Flamenco-Gesang. Sie studierte an der Escola Superior de Música de Catalunya in Barcelona, wo sie sich auf Cante Flamenco spezialisierte Ihre Abschlussarbeit war dem Album El Mal Querer gewidmet, das sie gemeinsam mit dem Produzenten El Guincho realisierte und das auf einem anonymen Manuskript aus dem 13. Jahrhundert basierte. Die Geschichte einer toxischen Liebesbeziehung diente als narrative Grundlage für ein Album, das flamencotypische Gesangstechniken mit moderner Produktion verband.

Der internationale Durchbruch

Mit El Mal Querer (2018) gelang Rosalía der internationale Durchbruch. Das Album, obwohl auf Spanisch und tief in lokalen Traditionen verankert, wurde weltweit rezipiert. Der Song „Malamente“ wurde zu einem globalen Hit und zeigte, dass sich traditionelle spanische Musikstile durchaus mit urbanen Pop- und R&B-Elementen verbinden lassen. Rosalía wurde zum Symbol einer neuen, selbstbewussten Generation spanischer Künstlerinnen, die sich kulturelle Referenzen aneignen und zugleich transformieren.

Diese Aneignung blieb jedoch nicht ohne Kritik. Insbesondere in Andalusien wurde ihr vorgeworfen, kulturelles Kapital zu nutzen, ohne selbst Teil der entsprechenden sozialen Kontexte zu sein. Rosalía selbst argumentierte stets mit künstlerischer Freiheit und verwies auf die Universalität musikalischer Ausdrucksformen.

Motomami und die Dekonstruktion des Pop

2022 veröffentlichte Rosalía ihr drittes Album MOTOMAMI, das sich deutlich vom vorherigen Werk unterschied. Anstelle eines konzeptuellen Überbaus oder narrativen Bogens setzte sie auf Fragmentierung, Spontaneität und eine offene Struktur. Die Tracks bewegten sich frei zwischen Reggaeton, Hyperpop, Jazz, Ballade und Industrial-Anleihen. „Saoko“, „Bizcochito“ oder „Hentai“ brachen mit klassischen Songstrukturen und ließen sich stilistisch kaum einordnen.

MOTOMAMI wurde von der Kritik weltweit gelobt. Das Album galt als Beweis dafür, dass Popmusik auch im Zeitalter algorithmischer Homogenität radikal, eigensinnig und unberechenbar sein kann. Rosalía wurde damit zur Ausnahmeerscheinung in einem zunehmend formatierten Popbetrieb. Ihr Spiel mit Identität, Sprache und Sound wurde zum Markenzeichen. Sie inszenierte sich bewusst ambivalent: mal hyperfeminin, mal maskulin codiert, mal spirituell, mal körperlich.

Kollaborationen und interdisziplinäre Projekte

Neben ihrer Soloarbeit hat Rosalía immer wieder mit Künstlerinnen und Künstlern unterschiedlichster Disziplinen gearbeitet. Musikalisch reichen die Kollaborationen von Travis Scott, Billie Eilish und J Balvin bis hin zu Frank Ocean, mit dem sie laut eigenen Aussagen über Jahre hinweg an unveröffentlichtem Material gearbeitet hat. Auch die Zusammenarbeit mit Björk, Yves Tumor oder Arca zeigt, dass Rosalía sich bewusst an der Schnittstelle von Pop und Avantgarde positioniert.

Darüber hinaus bewegt sie sich zunehmend im Umfeld der bildenden Kunst. Ihre Videoclips, etwa zu „De Aquí No Sales“ oder „A Palé“, verweisen auf ästhetische Traditionen von Performancekunst, Modefotografie und zeitgenössischem Tanz. Designer wie Rick Owens, Jean Paul Gaultier oder Palomo Spain sind regelmäßig Teil ihrer visuellen Konzepte. 2025 kündigte sie an, mit dem Album Lux ein interdisziplinäres Werk zu schaffen, das neben Musik auch Installationen und museale Formate umfasst.