Freddie Mercury war mehr als nur der Sänger von Queen. Er ist bis heute eine Ikone. Eine Dokumentation zeigt das Leben von Freddie Mercury anhand seiner seltenen Interviews.

Glamour und Schüchternheit, Exzess und Einsamkeit, Oper und Rock – all das vereinte er in einer Stimme, die in ihrer Ausdruckskraft bis heute unerreicht scheint. Doch wer war der Mensch hinter der Pose?

Die Dokumentation Freddie Mercury: The Great Pretender (Regie: Rhys Thomas, 2012) versucht sich an einer Annäherung. Seltene Interviews, Konzertmitschnitte, privates Filmmaterial und Gespräche mit Weggefährten zeichnen ein differenziertes Bild eines Mannes, der sich auf der Bühne ins Rampenlicht drängte und abseits davon kaum etwas preisgab. Der Film macht deutlich: Freddie Mercury war nicht nur das Aushängeschild von Queen, sondern ein komplexer Künstler, dessen Werk weit über klassische Rockmusik hinausreichte.

Kindheit und Herkunft: Aus Farrokh Bulsara wird Freddie Mercury

Geboren wurde Freddie Mercury am 5. September 1946 als Farrokh Bulsara auf der ostafrikanischen Insel Sansibar, die damals unter britischer Kontrolle stand. Seine Eltern Bomi und Jer Bulsara gehörten der parsischen Religionsgemeinschaft an und stammten ursprünglich aus dem indischen Gujarat.

Alle Anzeigen dauerhaft ausblenden

Als Mercury acht Jahre alt war, schickten ihn seine Eltern nach Indien, um dort zur Schule zu gehen. Er besuchte das englischsprachige Internat St. Peter’s School in Panchgani, rund 250 Kilometer südöstlich von Bombay (heute Mumbai). Dort zeigte sich früh sein musikalisches Talent: Er erhielt Klavierunterricht, sang im Schulchor und gründete seine erste Band mit dem Namen The Hectics, die hauptsächlich Rock’n’Roll-Cover spielte. Seine Mitschüler gaben ihm den Spitznamen „Freddie“, den er später offiziell übernahm.

Die Jahre in Indien prägten ihn kulturell und musikalisch. Mercury wuchs in einem kolonial geprägten Bildungssystem auf, das stark britisch orientiert war, lebte aber gleichzeitig in einem Umfeld, das von indischer Kultur, Spiritualität und Familie geprägt blieb. Die Verbindung dieser Einflüsse sollte sein weiteres Leben begleiten: als innerer Widerspruch, aber auch als kreative Ressource.

Als 1964 die politische Lage auf Sansibar eskalierte, flüchtete die Familie nach England. Mercury war zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt. In Feltham, einem Vorort von London, begann ein neues Kapitel, in einem Land, das ihn als Einwanderer nicht unbedingt mit offenen Armen empfing, und in dem er dennoch eine künstlerische Heimat fand.

Sein späteres Studium am Ealing Art College führte ihn in die Londoner Kreativszene der späten 1960er-Jahre. Dort entwickelte er sein Gespür für visuelle Gestaltung, Bühnenästhetik und Popkultur, Elemente, die später zur DNA von Queen gehören sollten.

Die Gründung von Queen: Vier Individualisten, ein Sound

Die Gründung von Queen war kein Zufall, sondern das Ergebnis einer konsequenten Suche. Mercury stieß 1970 zur Band Smile, die aus dem Gitarristen Brian May und dem Schlagzeuger Roger Taylor bestand. Gemeinsam beschlossen sie einen Neuanfang unter neuem Namen: Queen. Bassist John Deacon kam 1971 hinzu und komplettierte die Besetzung.

Mercury war nicht nur die Stimme der Band, sondern auch ihr kreativer Katalysator. Seine Vorliebe für Oper, Theater und dramatische Posen prägte von Anfang an die musikalische und visuelle Ausrichtung. Anders als viele ihrer Zeitgenossen hatten Queen keinen klaren Stil. Stattdessen verbanden sie Hard Rock, Progressive Rock, Glam, Pop, Funk, Disco und später auch Synthpop – ein Grenzgang, der in der Retrospektive als visionär gilt, in den frühen Jahren aber durchaus auch Kritik hervorrief.

Die 1970er-Jahre: Aufbau einer Ikone

Queen (1973) und Queen II (1974) waren erste Schritte, geprägt von bombastischem Progressive Rock und Fantasy-Texten. Songs wie „Keep Yourself Alive“ oder „Seven Seas of Rhye“ zeigten eine Band, die noch auf der Suche nach ihrem Klang war, aber schon eine klare Haltung hatte: keine Kompromisse, kein Mainstream, volle kreative Kontrolle.

Sheer Heart Attack (1974) brachte den Durchbruch. Mit dem Hit „Killer Queen“ etablierte sich die Band im britischen Radio. Der Song zeigte erstmals Mercurys Faible für Ironie, Androgynität und glamouröse Figuren, zugleich war es ein fein konstruiertes Popstück mit raffinierten Harmonien und ungewöhnlichem Aufbau.

Alle Anzeigen dauerhaft ausblenden

A Night at the Opera (1975) war dann das erste echte Meisterwerk. Der Albumtitel, eine Referenz an die Marx Brothers, spiegelte die theatralische Dimension der Musik. „Bohemian Rhapsody“, eine sechseinhalbminütige Rockoper mit A-cappella-Intro, Gitarrensolo, Opernpartie und Hard-Rock-Finale, war ein musikalisches Wagnis – und wurde dennoch ein Welthit. Freddie Mercury hatte den Song fast vollständig selbst komponiert, und er war das Ergebnis seiner Faszination für große Formen und mehrschichtige Arrangements.

A Day at the Races (1976) setzte den Erfolgsweg fort. Mit Songs wie „Somebody to Love“ – einer gospelinspirierten Ballade, die Mercurys vokale Bandbreite eindrucksvoll zeigt – entwickelte sich Queen weiter in Richtung Pop und Soul, ohne dabei ihre progressive Wucht zu verlieren.

Queen als globale Rock-Sensation

News of the World (1977) brachte zwei der bekanntesten Queen-Hymnen hervor: „We Will Rock You“ und „We Are the Champions“. Beide Songs wurden zu festen Bestandteilen jeder Stadionveranstaltung weltweit. Während „We Will Rock You“ fast ausschließlich auf Rhythmus und Chor basiert, ist „We Are the Champions“ eine klassische Ballade, die Freddie Mercurys Faible für Pathos und Überhöhung auf den Punkt bringt.

Jazz (1978) war ein experimentelles Album, stilistisch breit gefächert. Mit „Don’t Stop Me Now“ enthielt es einen der beliebtesten Queen-Songs überhaupt, geschrieben von Mercury. Die Zeile „I’m a shooting star leaping through the sky“ könnte als Selbstbeschreibung verstanden werden – pure Energie, pure Eskapismus.

Alle Anzeigen dauerhaft ausblenden

1979 spielte Mercury erstmals mit dem Royal Ballet, ein für einen Rockmusiker ungewöhnlicher Schritt, der aber seine theatralische Ader unterstrich. Er tanzte zu „Bohemian Rhapsody“ und „Crazy Little Thing Called Love“ und zeigte sich offen für Grenzgänge zwischen Hochkultur und Pop.

Die 1980er: Wandel, Krise und Neuanfang

The Game (1980) markierte einen stilistischen Bruch: erstmals setzte die Band Synthesizer ein. „Another One Bites the Dust“, geschrieben von John Deacon, wurde ein weltweiter Hit. Die Funk-beeinflusste Produktion zeigte, dass Queen bereit war, sich zu verändern. Auch der Rockabilly-Song „Crazy Little Thing Called Love“ wurde ein Hit – ein bewusster Rückgriff auf Elvis Presley.

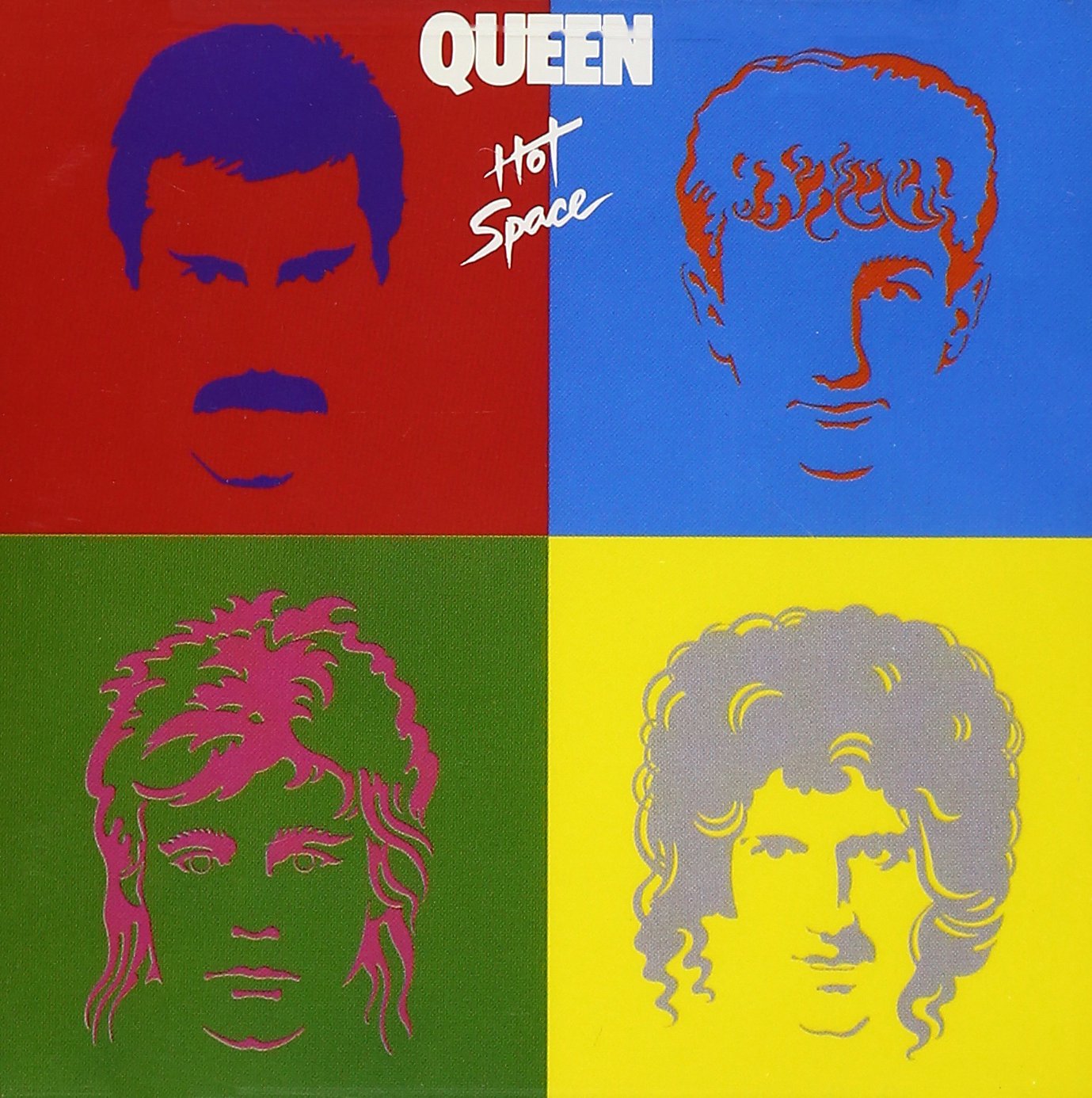

Hot Space (1982) hingegen war ein riskanter Schritt. Funk, Disco und Soul dominierten das Album, das bei Fans und Kritikern auf geteilte Meinungen stieß. Mercury liebte den Sound der New Yorker Clubszene und wollte diesen Einfluss integrieren, doch viele Queen-Hörer empfanden den Stilbruch als zu radikal.

Nach einem eher verhaltenen Intermezzo mit dem Soundtrack zu Flash Gordon (1980) und dem kommerziellen Misserfolg von Hot Space kehrten Queen mit The Works (1984) zu einer rockigeren Linie zurück. Mit „Radio Ga Ga“, „I Want to Break Free“ und „Hammer to Fall“ enthielt das Album mehrere Hits, die auch durch ihre Videos ikonisch wurden. Vor allem das Video zu „I Want to Break Free“, in dem alle Bandmitglieder in Drag auftreten, führte zu Diskussionen. Noch nie zuvor hatte sich eine Band so offensiv camp inszeniert.

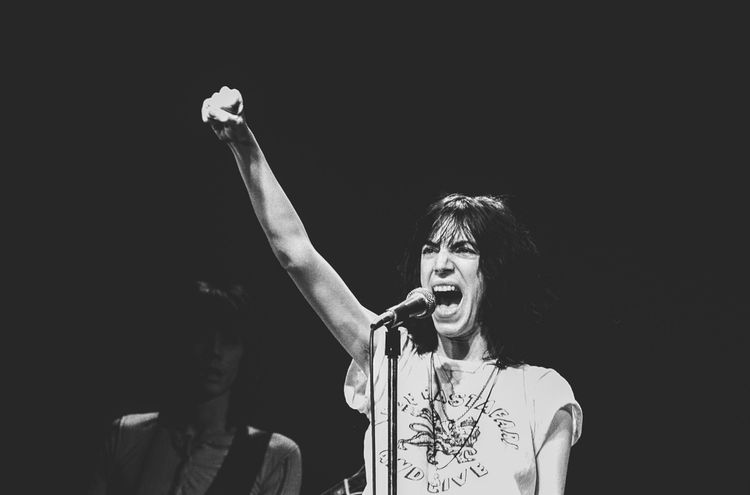

Live Aid (1985) schließlich wurde der größte Moment in der Live-Geschichte von Queen und der Höhepunkt von Freddie Mercurys Karriere. Innerhalb von 20 Minuten zeigte die Band ein perfekt durchkomponiertes Set, mit Mercury als überragendem Mittelpunkt. Millionen Zuschauer weltweit sahen einen Künstler, der das Publikum mit purer Präsenz kontrollierte. Eine Legende ist geboren.

Freddie Mercury als Solokünstler

Anfang der 1980er-Jahre traf sich Freddie Mercury mehrfach mit Michael Jackson, um an gemeinsamen Songs zu arbeiten. Geplant war ein Duett-Projekt, aus dem drei Titel hervorgingen: „There Must Be More to Life Than This“, „State of Shock“ und „Victory“.

Doch das Vorhaben scheiterte früh – an unterschiedlichen Arbeitsweisen, persönlichen Spannungen und juristischen Hürden. Während Mercury die Atmosphäre als chaotisch empfand, störte sich Jackson an Mercurys Lebensstil und der Studioumgebung. Letztlich wurden die Songs nie offiziell gemeinsam fertiggestellt.

„There Must Be More to Life Than This“ erschien posthum in einer überarbeiteten Version mit beiden Stimmen auf dem Queen-Album Queen Forever (2014). Die übrigen Demos blieben unveröffentlicht und Teil eines nicht realisierten Kapitels Popgeschichte.

Freddie Mercurys Solokarriere begann schließlich aus dem Wunsch nach kreativer Unabhängigkeit. 1985 erschien sein erstes Soloalbum „Mr. Bad Guy“, aufgenommen in München mit Produzent Reinhold Mack. Musikalisch bewegte sich Mercury hier in Richtung Disco, Funk und Synthpop, weit entfernt vom typischen Queen-Sound.

Songs wie „Living on My Own“ oder „I Was Born to Love You“ zeigen einen verspielteren, aber auch verletzlicheren Mercury. Der kommerzielle Erfolg blieb jedoch weit hinter den Erwartungen zurück, viele Fans reagierten verhalten. Nach Live Aid wollte man ihn weiterhin als Frontmann von Queen sehen. Doch es sollte anders kommen.

Späte Jahre: Abschied mit Würde

A Kind of Magic (1986) diente als inoffizieller Soundtrack zum Film Highlander. Die Tournee zum Album wurde Mercurys letzte, das Finale im Knebworth Park war Queens letztes gemeinsames Konzert mit ihm.

1987 veröffentlichte er mit Montserrat Caballé die Single „Barcelona“, eine Fusion von Pop und Oper, die später als Hymne der Olympischen Spiele 1992 genutzt wurde. Die Zusammenarbeit mit der Operndiva war für Mercury ein Herzensprojekt und spiegelte seinen Wunsch wider, über Genregrenzen hinauszugehen.

In den späten 1980er-Jahren zog sich Mercury mehr und mehr aus der Öffentlichkeit zurück. 1987 wurde bei ihm HIV diagnostiziert, worüber er jedoch bis kurz vor seinem Tod nicht öffentlich sprach. Stattdessen arbeitete er weiter im Studio. Mit seinen Bandkollegen nahm er die letzten Songs auf, obwohl sein Gesundheitszustand sich zunehmend verschlechterte.

The Miracle (1989) in stilistisch vielseitiges Album, das eine produktive Phase trotz zunehmender gesundheitlicher Belastung einleitete. Enthält Songs wie „I Want It All“, „Breakthru“, „The Invisible Man“ und „Scandal“.

Mercurys Krankheit war zu diesem Zeitpunkt innerhalb der Band bereits bekannt, wurde aber nicht öffentlich thematisiert. Das Album wurde als Gemeinschaftswerk aller vier Bandmitglieder deklariert – ein Zeichen für neue Geschlossenheit.

Innuendo (1991) war das letzte zu Lebzeiten veröffentlichte Queen-Album. Der gleichnamige Titeltrack ist ein episches Stück, das in seiner Struktur an „Bohemian Rhapsody“ erinnert. Auch „The Show Must Go On“ wurde zur düsteren Selbstbeschreibung – ein Song über das Weitermachen trotz innerer Leere und Krankheit.

Am 23. November 1991 bestätigte Mercury in einem knappen Statement, dass er an AIDS erkrankt sei. Einen Tag später starb er in seinem Londoner Zuhause, umgeben von engen Freunden.

Ein Vermächtnis ohne Ablaufdatum

Freddie Mercury war vieles gleichzeitig: Exzentriker, Perfektionist, Dandy, Workaholic, Romantiker. In der Popgeschichte gibt es kaum eine vergleichbare Figur, die mit so viel Konsequenz an ihrem eigenen Mythos gearbeitet hat – und gleichzeitig so wenig über ihr Innenleben preisgab.

Mit seiner Stimme, seiner Bühnenpräsenz und seinem Gespür für Dramatik hat er die Rockmusik verändert. Queen bleibt untrennbar mit ihm verbunden – auch wenn die Band nach seinem Tod mit wechselnden Sängern weiter existierte. Doch niemand konnte seine Rolle je einnehmen.

Sein posthum veröffentlichtes Album Made in Heaven (1995) enthält die letzten Aufnahmen, die er mit der Band machte. Die Lieder, oft überarbeitet und ergänzt von May, Taylor und Deacon, zeigen einen Künstler, der bis zum Ende Ausdruck suchte mit der Musik als letzter Wahrheit.

Freddie Mercury als schwule Ikone

Freddie Mercury war offen schwul, ohne sich öffentlich dazu zu erklären. Seine selbstbewusste Haltung machte ihn für viele queere Menschen zu einer Identifikationsfigur, lange bevor Begriffe wie „queer visibility“ oder „Repräsentation“ zum festen Bestandteil gesellschaftlicher Diskurse wurden.

In den 1970er-Jahren, als Homosexualität in Großbritannien zwar nicht mehr strafbar, aber nach wie vor stigmatisiert war, lebte Mercury offen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Gleichzeitig blieb er ambivalent. In frühen Interviews sprach er oft von „Beziehungen“, vermied geschlechtsspezifische Zuschreibungen und wich Fragen zu seinem Privatleben konsequent aus. Auf Nachfrage erklärte er einmal: „Ich bin genauso schwul wie eine Gänseblume“, ein Satz, der gleichermaßen ironisch wie entwaffnend war. Mercury weigerte sich, sich in eine sexuelle Identität pressen zu lassen, und stellte damit bewusst die gängigen Kategorien infrage.

Dabei war seine Bühnenfigur eindeutig codiert. Enge Outfits, Make-up, hochhackige Schuhe in den frühen Jahren, später der ikonische Schnurrbart, Lederjacke und nackter Oberkörper, eindeutige visuelle Anleihen aus der schwulen Subkultur, insbesondere aus der Ästhetik des „Clone Looks“ der 1980er.

In Songs wie „Body Language“, „Don’t Stop Me Now“ oder „I Want to Break Free“ verarbeitete Mercury Themen wie Begehren, Lust und Selbstbestimmung, ohne je explizit zu werden. Die berühmte Cross-Dressing-Performance im Video zu „I Want to Break Free“ war für britische Fans humorvoll und subversiv zugleich, für das US-Publikum allerdings so irritierend, dass MTV das Video zeitweise aus dem Programm nahm.

Nach seinem Tod wurde seine Homosexualität oft auf seine HIV-Erkrankung reduziert. Dabei war sie viel mehr als nur ein biografisches Detail. Sie prägte seinen Blick auf die Welt, seine Musik, seine Ästhetik. Und prägte die Musikwelt nachhaltig.