Spanien und Irland fordern wieder einmal, Israel vom Eurovision Song Contest auszuschließen. Musikfans rufen dazu auf, Radiohead zu boykottieren. Dabei geht es längst nicht mehr um political correctness, sondern um kulturelle Repression.

“Kulturboykott immer falsch ist, zu jeder Zeit, in jede Richtung, aus allen Gründen”, schreibt Eva Menasse vom PEN Berlin. Wenn Künstler ausgeladen oder boykottiert werden, weil sie aus einem bestimmten Land stammen, eine bestimmte Meinung vertreten oder in der Vergangenheit mal eine umstrittene Aussage getätigt haben, dann wird das Gespräch unmöglich.

Kulturelle Boykotte sind keine Lösung für politische Konflikte. Sie sind Ausdruck eines Denkens, das Komplexität nicht mehr aushält. Sie sind Teil des Problems, nicht dessen Überwindung. Wer nicht aushält, dass Menschen aus bestimmten Ländern mit problematischen Regierungen kommen, bestimmten Glaubensrichtungen angehören oder einfach nur ihre Meinung äußern, argumentiert ganz ähnlich wie die Rechten: es ist nur noch akzeptabel, was man selbst verkörpert. Das ist ein gefährlicher Weg.

Wenn Kultur stellvertretend bestraft wird

Die Idee, Israel vom ESC auszuschließen, ist nicht neu und wird seit ein paar Jahren immer wieder hervorgekramt, wird aber durch die anhaltenden Bilder aus Gaza immer lauter. Inzwischen erpressen die Rundfunkanstalten mehrerer Länder, darunter Irland, Niederlande, Spanien und Island die Veranstalter des ESC, eine Teilnahme Israels zu verhindern. Ohne diese Länder wäre der Song Contest aber nicht mehr durchführbar und vermutlich am Ende.

Alle Anzeigen dauerhaft ausblenden

Es gehe in Israel gar nicht um die Musik, so der Vorwurf, sondern um eine politische Agenda. Im vergangenen Jahr hatte die Sängerin Yuval Raphael für Israel teilgenommen, die als Siegerin eines Casting-Wettbewerbs hervorging und am Ende den zweiten Platz beim ESC Finale erreichte, trotz der angeblich vielen Menschen, die einen Boykott gegen Israel unterstützen.

Ein demokratisches Land sendet ein demokratisch gewähltes Lied zum ESC. Das ist alles, was für eine legitime Teilnahme an so einem Ereignis notwendig sein sollte. Anders als Russland hat Israel demokratisch gewählte Regierung, selbst wenn diese rechtsextrem ist, etwas, das uns auch in Frankreich, England und Deutschland blühen könnte. Doch kein Mensch fordert den kompletten kulturellen Boykott der USA, Chinas oder Ungarns, weil einem die Politik der Regierungen nicht passt. Warum also immer nur Israel?

Die Münchner Philharmoniker wurden in Belgien ausgeladen, weil ihr israelischer Dirigent sich nicht öffentlich von der Politik der Regierung Israels distanziert hat. Es ist aber als Dirigent nicht seine Aufgabe, die Politik seines Landes öffentlich zu kommentieren. Von uns verlangt ja auch niemand Lippenbekenntnisse, um uns frei in der Welt zu bewegen. Boykotte, weil man etwas nicht gesagt hat, setzt der Dummheit namens Cancel Culture die Krone auf. Durch den Ausschluss trifft man eben nicht die politischen Entscheidungsträger, sondern Künstler und vor allem die Menschen vor Ort, die nichts für die Angriffe auf Gaza oder rechtsradikale Siedler können und vielfach sogar dagegen auf die Straße gehen.

Das Prinzip ist bekannt: Statt sich mit der politischen Komplexität eines Konflikts auseinanderzusetzen, wird ein Sündenbock gesucht, obwohl das am Ende alles überhaupt nichts bringt. Kultur wird dann zur Projektionsfläche, auf der Wut, Enttäuschung oder Ohnmacht abgeladen werden. Was als moralischer Protest daherkommt, ist in Wahrheit symbolische Repression.

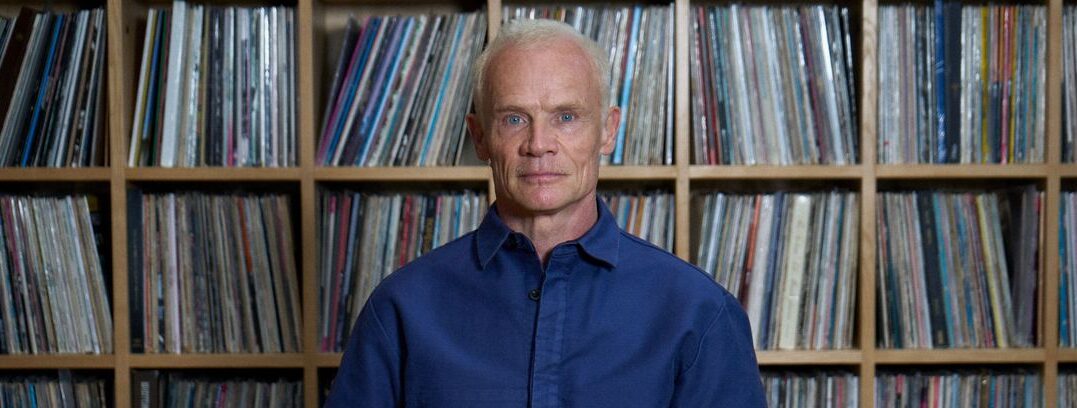

Radiohead: Differenzierung nicht erwünscht

Auch Radiohead sieht sich seit Jahren starker Kritik ausgesetzt, weil sich die Band mehrfach gegen einen kulturellen Boykott Israels ausgesprochen hat. Besonders Thom Yorke wird von der radikalen BDS-Bewegung zur öffentlichen Zielscheibe gemacht, weil er sich nicht vor ihren Karren spannen lassen wollte. Im Mai veröffentlichte er auf Instagram einen offenen Brief zur Situation in Gaza und erntete erneut heftigen Gegenwind. Und zwar nicht etwa, weil er sich auf die Seite der israelischen Regierung stellte, sondern weil er versuchte, seine eigene Perspektive darzulegen und warum er einfache Pro-Palästina-Symbolik ablehnt.

“Diese Form gezielter Polarisierung nützt unseren Mitmenschen nicht, sondern verfestigt ein dauerhaftes „Wir gegen die anderen“-Denken. Sie zerstört Hoffnung und verstärkt das Gefühl der Isolation – genau das, was Extremisten brauchen, um ihre Position zu festigen. Wir erleichtern ihnen das Verstecken in aller Öffentlichkeit, wenn wir Extremisten und die Menschen, deren Interessen sie angeblich vertreten, als untrennbar eins betrachten.

Wenn unsere Welt jemals in der Lage sein soll, diese dunklen Zeiten zu überwinden und Frieden zu finden, dann nur, indem wir neu entdecken, was uns verbindet und die Extremisten dorthin zurückschicken, woher sie gekommen sind: in die Dunkelheit.” (Thom Yorke)

Seine Haltung ist dabei glasklar: Gegen jede Form von Gewalt, gegen Fanatismus auf allen Seiten, für Menschlichkeit und Dialog. Was folgte, war eine Welle an Empörung, insbesondere aus Teilen der pro-palästinensischen Unterstützerszene.

Dass Yorke nicht einfach einseitig Partei ergriff, weil es gerade in einigen Ländern Europas opportun erscheint, sondern versuchte, sich der Realität differenziert zu nähern und seine Meinung auszudrücken, genügte bereits, um neue Boykottaufrufe gegen kommende Radiohead-Konzerte zu provozieren.

Der Fall zeigt: Differenzierung ist inzwischen selbst zum Politikum geworden und offenbar gar nicht mehr erwünscht. Es gilt nur noch eine Meinung und zwar die richtige, ansonsten haben Künstler zu schweigen. Das ist nicht links, das ist autoritär. Und am Ende bringt diese Hetze auch gar nichts: die Radiohead-Tour 2025 war innerhalb eines Tages restlos ausverkauft. Die Menschen möchten auf Konzerten Musik hören und keine Ansprachen zum Gaza-Konflikt, Trump oder der Situation im Iran. Künstler sind keine Politiker und haben auch nur einen sehr geringen Einfluss auf die politische Weltlage. Nur wir alle gemeinsam können etwas ändern, nicht gegen- sondern miteinander.

Alle Anzeigen dauerhaft ausblenden

Eine Bühne ist kein politisch neutrales Terrain

Die Absagen der The Murder Capital-Konzerte in Köln und Berlin in diesem Jahr waren ein weiteres Beispiel für die Feigheit kultureller Boykotte. Die irische Band wollte auf ihrer Bühne ein Zeichen für die Zivilbevölkerung in Gaza setzen und die Palästina-Flagge zeigen. Die Veranstalter wiesen darauf hin, dass Nationalflaggen auf einer Bühne generell nicht erwünscht seien und versuchte sich damit aus der drohenden Affäre zu ziehen. Als Alternative bot die Band ein „Free Palestine“-Banner an, was in Deutschland kein verbotenes politisches Statement ist. Auch das wurde abgelehnt. Daraufhin sagte die Band die Shows ab und spielte stattdessen als Zeichen des Protests auf der Straße.

Dieser Vorfall zeigt: Viele Veranstalter wollen in der aktuellen Lage nichts falsch machen und machen damit alles noch schlimmer. Aus Angst vor Angriffen oder Missverständnissen wird lieber gleich jede politische Geste untersagt. Doch das ist keine Neutralität, sondern eine Absage an jede Form von Diskurs. Wenn selbst eine humanitäre Geste als „zu politisch“ gilt, zeigt das nicht Neutralität, sondern den vollständigen Rückzug aus der Verantwortung. Aus Angst vor dem nächsten Shitstorm, denn der ist nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allem auch persönlich sehr belastend für diejenigen, die es sich trauen, eine Meinung zu vertreten. Das einzige, das wirklich dagegen hilft, ist sich von diesen Hetz-Plattformen zu verabschieden und grundsätzlich nicht an Shitstorms teilzunehmen.

Boykott ersetzt keine notwendige Debatte

Genauso falsch ist das Verbot von Liedern wie „L’amour toujours“ von Gigi D’Agostino auf Volksfesten. Weil rechte Idioten das Lied mit Parolen überlagerten, reagierten einige Veranstalter beim Oktoberfest mit einem generellen Verbot des Lieds. Nicht etwa die rechtsradikalen Texte werden geahndet, sondern ein Lied, das gar keinen Text hat. Offenbar glaubt man, dem Problem nicht mehr Herr zu werden, weil inzwischen so viele in diese radikalen Parolen einstimmen. Richtig wäre es gewesen, die Leute, die solche menschenverachtenden Texte singen, hochkant rauszuschmeißen und lebenslange Hausverbote zu erteilen. Wir dürfen es der extremen Rechten nicht so einfach machen und müssen sie stellen bei jeder Gelegenheit.

Kultur ist kein Schlachtfeld

Die Kultur darf nicht zum Ventil politischer Ohnmacht werden. Boykotte, Absagen und Verbote treffen selten die, die sie treffen sollen. Sie beschädigen die Freiheit, die wir eigentlich verteidigen wollen. Und sie verhindern das, was Kunst und Kultur im besten Fall leisten kann: Komplexität aushalten, Widersprüche benennen, Dialog ermöglichen. So lange keine verbotenen oder menschenverachtenden Aussagen getätigt werden, ist jede Meinung erlaubt. Die Freiheit der anderen müssen wir schon aushalten in einer Demokratie.

Alle Anzeigen dauerhaft ausblenden

Ein ESC ohne Israel wäre kein Sieg der Moral, sondern ein Rückschritt und wahrscheinlich auch das Ende des größten gesamteuropäischen TV-Events. Ein erfolgreicher Radiohead-Boykott würde unsere Musikszene schwer beschädigen. Und Konzerte mit Sprechverboten, sind nicht neutral, sie sind leer.

Wer Kultur wirklich ernst nimmt, muss sie verteidigen. Gegen Übergriffe, gegen Repression, gegen Vereinnahmung – von allen Seiten. Und manchmal auch gegen sich selbst.