Mit „Don’t Tap The Glass“ liefert Tyler, The Creator ein Album, das weniger überlegt als überdreht wirkt und genau darin liegt sein Reiz.

★★★★☆

In nur 29 Minuten montiert er einen quirligen Mix aus House, Electro-Funk und Oldschool-Rap zusammen, der den introspektiven Tiefgang seines letzten Albums „Chromakopia“ gegen ein verspielt-explosives Mini-Feuerwerk auf dem Dancefloor eintauscht. Dass dabei nicht jede Idee zündet, gehört zum Konzept: Tyler will nicht gefallen, sondern in Bewegung bringen. Und das gelingt ihm fast durchgehend.

Die Botschaft ist klar: weniger Grübeln, mehr Groove. Schon die erste Zeile im Opener „Big Poe“ lautet: „No sitting still… dance, bro“. Eine Ansage, die den Ton vorgibt für ein Album, das tief in die afroamerikanische Clubmusik der 1980er eintaucht – von Zapp bis LL Cool J, von Kraftwerk bis Public Enemy.

Alle Anzeigen dauerhaft ausblenden

In typischer Tyler-Manier passiert das allerdings nicht als bloße Hommage, sondern als dekonstruktive Spielerei. Sample-Collagen, Tempowechsel, stilistische Brüche und bizarre Wortspiele bestimmen die Dramaturgie, die auf den ersten Blick chaotisch wirkt, aber mit viel Bedacht montiert wurde. Das Ergebnis ist ein Album, das sich am ehesten als Mixtape beschreiben lässt.

Tracks wie „Stop Playing With Me“ oder „Sugar on My Tongue“ setzen auf aggressive Percussion, verspielte Synths und eine knappe, fast schroffe Delivery. Tyler gibt hier den selbstbewussten Außenseiter, mal in brüllender Pose, mal mit ironischer Distanz. Seine Texte pendeln zwischen satirischem Machismo und wütender Abrechnung getragen von der Erkenntnis, dass Coolness längst zur Karikatur verkommen ist.

Während die vorderen Tracks vor Energie fast platzen, wirkt „Sucka Free“ wie eine Einladung zum Durchatmen – ein locker groovender G-Funk-Track mit glänzenden Synths.

Trotz aller Betonung auf Tanzbarkeit und ironischer Distanz erlaubt sich Tyler auf „Tell Me What It Is“ doch noch eine Wendung in die Tiefe. Der letzte Track fällt musikalisch und inhaltlich aus dem Raster: Gesang statt Rap, Fragilität statt Pose. „Mama, I’m a millionaire but I’m feeling like a bum / I can buy the galaxy but can’t afford to look for love“, heißt es gegen Ende, eine Zeile, die in ihrer plötzlichen Offenheit überrascht und das Album mit einem Fragezeichen schließt.

Ob „Don’t Tap The Glass“ nun als eigenständiges Album oder als verspielt-ambivalente Brücke zwischen „Chromakopia“ und dem, was noch kommt, gedacht ist, bleibt bewusst offen. Tyler selbst forderte kurz vor Release, man solle „die Erwartungen runterfahren“ – was vermutlich weniger Selbstschutz als subtile Provokation war. Denn mit seinem neunten Studioalbum legt er erneut ein Werk vor, das sich bewusst gegen Einordnung sträubt.

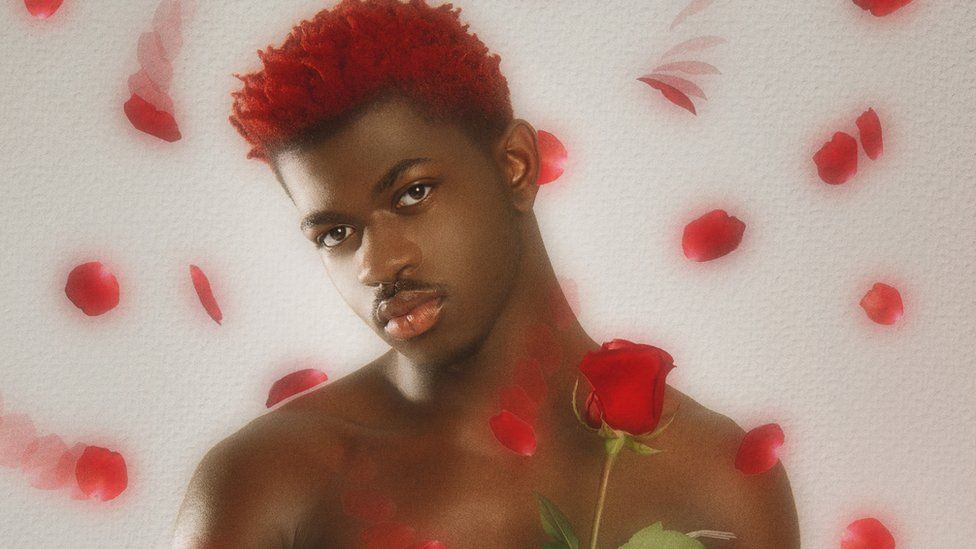

Tyler, The Creator – Biografie

Tyler, The Creator (1991 geboren als Tyler Okonma) zählt zu den einflussreichsten und eigenwilligsten Künstlern seiner Generation. Als Musiker, Produzent, Modedesigner und Gründer des Odd Future-Kollektivs hat er das Bild des modernen Hip-Hop maßgeblich verändert. Seine Karriere ist geprägt von radikaler Eigenständigkeit, musikalischer Wandlungsfähigkeit und dem konsequenten Bruch mit Konventionen.

Odd Future (ab 2007): DIY-Kollektiv, Chaos und Kultstatus

Bevor Tyler, The Creator mit seinen Soloalben größere Aufmerksamkeit erlangte, war er Initiator und Mastermind von Odd Future Wolf Gang Kill Them All – kurz: Odd Future oder OFWGKTA. Gegründet etwa 2007 in Los Angeles, war das Kollektiv mehr anarchisches Kunstprojekt als klassische Hip-Hop-Crew. Zu den bekanntesten Mitgliedern zählten Earl Sweatshirt, Frank Ocean, Hodgy Beats, Left Brain, Domo Genesis, Syd (später The Internet) und Jasper Dolphin, unter vielen anderen. Tyler übernahm die Rolle des kreativen Leitwolfs – als Produzent, Rapper, Regisseur, Designer und A&R in Personalunion.

Odd Future fiel früh auf durch einen rohen, aggressiven und unberechenbaren Stil, der sich gegen gängige Rap-Normen und gesellschaftliche Tabus stellte. DIY stand im Zentrum: eigene Mixtapes, selbstproduzierte Musikvideos, ein Tumblr als Kommunikationszentrale, später eine eigene TV-Show („Loiter Squad“) und ein eigenes Label (Odd Future Records).

Alle Anzeigen dauerhaft ausblenden

2009 – „Bastard“: Der Beginn der Solokarriere

Tyler veröffentlichte sein erstes eigenes Mixtape „Bastard“ im Jahr 2009 als Free Download. Die düstere Klangästhetik, die lo-fi Produktion und die aggressiven, oft verstörenden Texte sorgten früh für Aufmerksamkeit. In Songs wie „Inglorious“ und „Seven“ thematisierte Tyler familiäre Konflikte, psychische Probleme und gesellschaftlichen Druck. Als eine Art „therapeutischer Schrei“ gegen seine Außenseiterrolle markiert „Bastard“ den künstlerischen Auftakt einer Karriere, die von Beginn an auf Reibung aus war.

2011 – „Goblin“: Skandal und internationale Bekanntheit

Mit dem Debütalbum „Goblin“ folgte 2011 die erste offizielle Veröffentlichung über XL Recordings. Der Sound blieb roh und düster, das Konzept wurde weiterentwickelt: Wieder spricht Tyler mit seinem inneren Therapeuten Dr. TC, wieder dominiert Selbsthass, Sarkasmus und Provokation. Der Song „Yonkers“ wurde zum viralen Hit, auch wegen seines ikonischen Videos, in dem Tyler eine Kakerlake isst und sich am Ende erhängt. Die mediale Reaktion reichte von Faszination bis Empörung – Tyler wurde als moralisches Risiko eingestuft, Konzerte in Großbritannien wurden zeitweise verboten. Gleichzeitig öffnete ihm der Erfolg Tür und Tor für eine internationale Karriere.

2013 – „Wolf“: Zwischen Chaos und Sensibilität

„Wolf“ markiert 2013 einen ersten Bruch mit dem reinen Provokationsmodus. Zwar bleibt die Produktion eigenwillig und samplelastig, doch die Texte werden differenzierter. Tyler rappt weniger über Gewaltfantasien, sondern über Jugendängste, Freundschaft, Einsamkeit und seine Ambivalenz gegenüber Ruhm. Musikalisch erweitert er sein Repertoire um Jazz-Elemente, Funk und orchestrale Passagen. Songs wie „Answer“ oder „IFHY“ zeigen einen sensibleren Künstler, der sich zunehmend mit sich selbst auseinandersetzt – ohne jedoch auf seine ironische Außensicht zu verzichten.

2015 – „Cherry Bomb“: Der Wille zum Kontrollverlust

Mit „Cherry Bomb“ erscheint 2015 ein Album, das bewusst überladen, chaotisch und unzugänglich wirken soll. Tyler mischt noisy Rockgitarren, Funk-Breaks, Jazz-Progressionen und verstörend hohe Vocals. Die Produktion dominiert das Album so stark, dass viele Texte im Mix untergehen. Es geht um Soundexperimente, nicht um Verständlichkeit. Trotz oder gerade wegen seiner Radikalität bleibt das Album zwiespältig rezipiert. Doch Songs wie „Find Your Wings“ oder „2Seater“ verweisen bereits auf die melodischeren Tendenzen, die Tyler in der Folgezeit weiter ausbauen wird.

Alle Anzeigen dauerhaft ausblenden

2017 – „Flower Boy“: Coming-out und musikalische Reife

„Flower Boy“ (auch bekannt als „Scum Fuck Flower Boy“) stellt 2017 einen Wendepunkt dar. Zum ersten Mal rückt Tyler Themen wie Einsamkeit, Sehnsucht und sexuelle Identität offen in den Mittelpunkt. In Songs wie „See You Again“ oder „911/Mr. Lonely“ zeigt er sich verletzlich, reflektiert und introspektiv. Gleichzeitig überzeugt das Album durch aufwendig produzierte Instrumentals, ausgefeilte Harmonien und einen deutlich poppigeren Sound. Viele Beobachter sehen in „Flower Boy“ den Beginn von Tylers zweiter Karrierehälfte als ernstzunehmender Musiker und Songwriter. Die Kritiken sind durchweg positiv, das Album wird für einen Grammy nominiert.

2019 – „IGOR“: Die Metamorphose

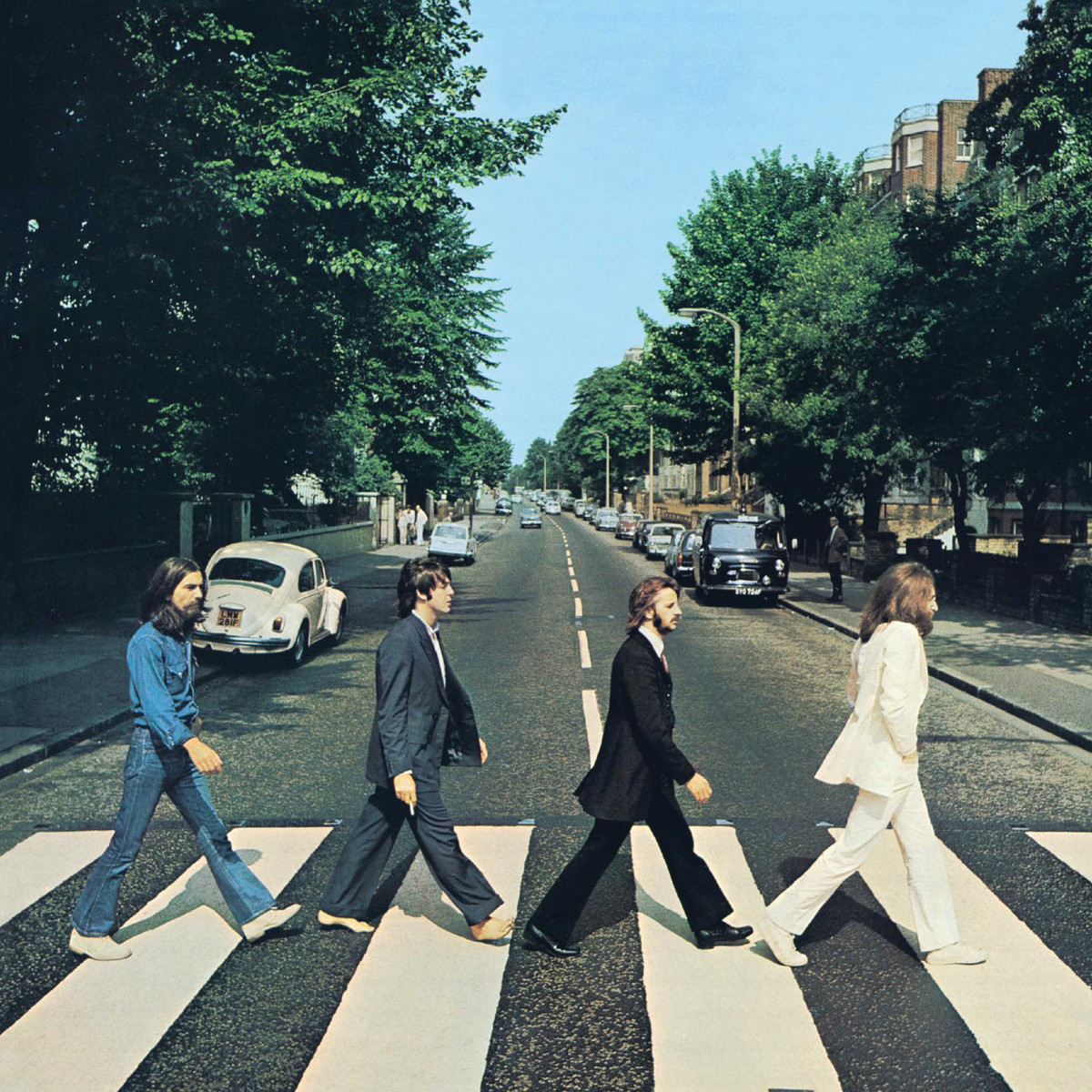

Mit „IGOR“ erscheint 2019 ein Konzeptalbum, das die Geschichte einer toxischen Liebesbeziehung erzählt. Tyler singt hier mehr als er rappt, und der Sound entfernt sich weiter vom Hip-Hop-Kern. Synthie-Pop, Funk, Soul und elektronische Beats verschmelzen zu einem durchkomponierten Werk, das sowohl charttauglich als auch experimentell bleibt. „Earfquake“ wird zu einem der größten Hits seiner Karriere, „IGOR“ selbst gewinnt den Grammy für das beste Rap-Album, obwohl es streng genommen keines ist. Tyler kritisiert die Kategorie und verweist zurecht auf die rassistische Kategorisierung schwarzer Künstler*innen. Trotzdem: „IGOR“ ist sein bis dato erfolgreichstes Werk.

2021 – „Call Me If You Get Lost“: Ein stilistisches Hybridalbum

Mit „Call Me If You Get Lost“ kehrt Tyler 2021 zurück zum klassischen Rap, allerdings ohne seine stilistische Offenheit aufzugeben. Inspiriert von Mixtape-Ästhetik und Hosted-By-Nostalgie (DJ Drama ist als Erzähler dabei), bietet das Album sowohl klassische Boom-Bap-Beats („Lumberjack“) als auch orchestral opulente Arrangements („Sweet / I Thought You Wanted to Dance“). Tyler rappt hier souveräner denn je, reflektiert seinen Erfolg, seine Herkunft und seine Privilegien. Gleichzeitig bleibt er verspielt, ironisch und selbstreferenziell. Auch dieses Album wird mit einem Grammy ausgezeichnet. Tylers Status als einer der innovativsten Künstler des Jahrzehnts ist nun endgültig gefestigt.

2024 – „Chromakopia“: Der persönlichste Blick nach innen

„Chromakopia“, veröffentlicht 2024, ist Tylers introspektivstes Werk. Die Produktion ist weniger opulent, die Texte umso direkter. Themen wie familiäre Entfremdung, politische Ohnmacht und gesellschaftlicher Druck stehen im Vordergrund. Musikalisch setzt er auf Minimalismus, teilweise dissonante Samples, abrupte Stimmungswechsel und kaum erkennbares Songwriting. Viele Songs wirken mehr wie Skizzen oder Collagen als klassische Tracks. Kritiker loben die künstlerische Radikalität, Fans spalten sich an der kompromisslosen Umsetzung. Tyler selbst beschreibt das Album als notwendigen Prozess, um mit eigenen Dämonen ins Reine zu kommen.

2025 – „Don’t Tap The Glass“: Tanzbare Ironie und kontrollierter Wahnsinn

Ein Jahr später folgt mit „Don’t Tap The Glass“ eine Art Gegenbewegung: Ein kurzes, 29-minütiges Album, das nahezu vollständig auf introspektive Inhalte verzichtet. Stattdessen: Funk, House, Boogie und elektronische Rhythmen mit augenzwinkerndem Understatement. Tyler beschwört eine Ästhetik zwischen 1980er-Clubmusik, Rap-Theater und digitalen Meme-Momenten.